로만 오팔카, 1965/1-∞ 작업과정 ⓒRoman Opalka, 사진 빈센트 레스피나스

어떤 이유였을까. 아내가 도착하기를 기다리며 바르샤바의 카페 비스톨에 앉아 시간을 보내던 작가 로만 오팔카는, 1에서 무한대에 이르는 숫자를 그려나가는 작업을 하고 싶다는 마음이 들었다. 1965년, 1931년생 작가는 1부터 시작해 매일 약 400개의 숫자를 그리면서 어디까지 도달할 수 있을지 알 수 없는 숫자들을 그려나가기 시작했다.

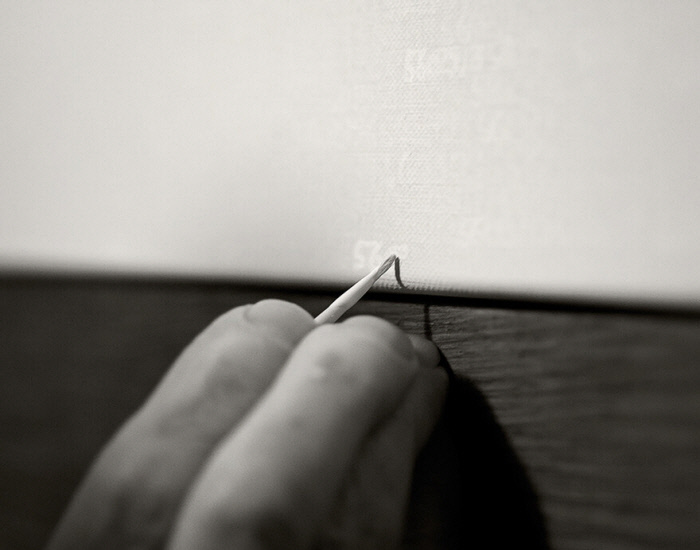

196×135㎝의 검은색 캔버스를 선택한 작가는 0호 크기의 세필로, 1부터 이어지는 숫자를 오른쪽으로 차근차근 그렸다. 3년이 지난 1968년부터 그는 캔버스의 바탕색을 회색으로 바꾼다. 그에게 어떤 감정을 불러일으키지도 않고, 어떤 상징도 연상시키지 않았던 회색은 감정의 동요 없이, 특별한 의미 없이 무미건조하게 이 작업을 반복하고자 했던 작가의 의지를 담는다. 숫자가 100만에 도달한 후, 그는 다음 캔버스로 넘어갈 때마다 배경색에 1%의 흰색 물감을 추가해 표면을 밝혔다. 시간이 쌓이면, 어느 순간 흰 캔버스에 흰 물감으로 숫자를 그려나가기 시작할 터였다. 오팔카가 흰색 화면에 흰색 글씨를 쓸 것이라고 예측한 시점은 그 자신이 ‘심오하고 철학적이며 종교적 의미’가 있다고 생각한 7,777,777이었지만, 그의 숫자는 2011년, 5,607,249에서 멈췄다.

캔버스의 숫자가 커지는 만큼, 그에게 남은 시간은 줄어들었다. 소멸을 향해 느리게 이어지는 우리의 삶을 채우는 것은 살아가는 매 순간에 매달린 기억이다. 그리고 기억은 남겨진 이들의 몫이다. 삶이 죽음으로의 여정일 수밖에 없다는 사실로부터 모든 생명체의 신비로움이 발현된다고 생각한 작가는, 시간 안에서 반드시 사라지고 마는 존재들을 향한 성찰을 건조하게 이어갔고 그 여정은 순리대로 멈췄다.

<김지연 전시기획자·광주비엔날레 전시부장>

연재 | 김지연의 미술 소환 - 경향신문

344건의 관련기사 연재기사 구독하기 도움말 연재기사를 구독하여 새로운 기사를 메일로 먼저 받아보세요. 검색 결과가 없습니다. 검색 초기화

www.khan.co.kr